Diagnose einer

HIV-Infektion

Unmittelbar nach einer Infektion treten in seltenen Fällen

unspezifische Krankheitssymptome wie Abgeschlagenheit, Fieber,

Schweißausbrüche, Lymphknotenschwellungen,

Appetitlosigkeit, Durchfälle u.a. auf, die nach Tagen oder

wenigen Wochen aber wieder abklingen. Die genannten Symptome

können aber auch auftreten, ohne daß eine HlV-lnfektion

vorliegt. Nur der Arzt kann die Diagnose stellen.

|

|

Abb. 1: Schematischer Schnitt durch ein Hl-Virus mit den

wichtigsten Struktur- und Enzymproteinen. Die Zahlenangaben

zu den Proteinen und Glykoproteinen, z.B. gp 120, gibt das

Molekulargewicht in Kilo-Dalton an.

In der so gebildeten Hohlkugel liegt eine

konusförmige Proteinhülle und in ihr eine Reihe

für das Virus wichtiger Moleküle: zwei

DNA-Moleküle, die genetische Information des Virus,

einige Moleküle eines Enzyms, der sog. reversen

Transkriptgase, und weitere kurzkettige Strukturproteine,

deren Bedeutung z.T. noch unbekannt ist.

|

|

|

Abb. 2: Elektronenmikroskopische Aufnahme von Hl-Viren

(GELDERBLOM, Robert-Koch-lnstitut, Berlin)

|

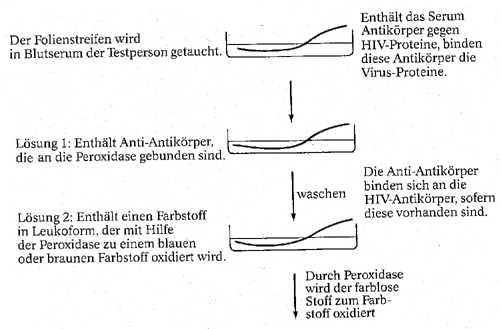

3 Wochen bis 4 Monate nach einer Infektion lassen sich mit einem

hochempfindlichen Suchtest (ELISA-Test) Antikörper im Blut eines

Infizierten nachweisen. Das Ergebnis wird dann mit einem

Bestätigungstest, dem sog. Western Blot

abgesichert. Bei diesem Test werden im Labor gewonnene Proteine der

Virushülle und des Viruskerns im elektrischen Feld zunächst

aufgetrennt. Dazu werden sie durch Überschichtung einheitlich

geladen und wandern dann im Elektrophorese-Gel, je nach

Größe verschieden weit, die kleineren schneller als die

großen.

Anschließend werden die räumlich getrennt auf dem Gel

liegenden Proteine, ebenfalls auf elektrischem Wege, auf ein

spezielles Nitrozellulose-Papier übertragen (engl. wird dieser

Vorgang ,blotting', etwa Abklatschen, genannt, was dem Verfahren

seinen Namen gegeben hat). Das Papier kann danach in Teststreifen

zerschnitten und mit dem Serum eines Getesteten in Kontakt gebracht

werden.

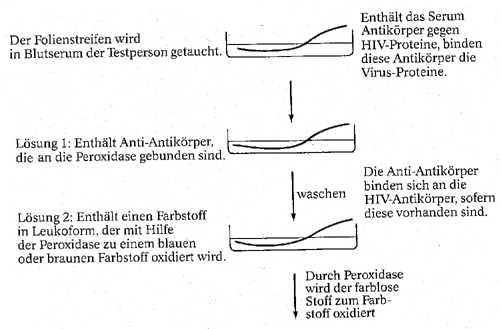

Die auf dem Streifen befindlichen Hl-Virusproteine wirken als

spezifische Antigene, an denen ggf. die entsprechenden

Antikörper des Infizierten binden. Nun wird der Teststreifen,

wie beim ELISA-Test, mit einem zweiten Antikörper (gegen bei

jedem Menschen vorhandene Immunglobuline), an den ein Enzym gekoppelt

ist, in Kontakt gebracht, so daß sich ein ,sandwich' aus

HlV-Antigen und spezifischem Antikörper aus dem Infiziertenblut

und dem zweiten Antikörper mit konjugiertem Enzym bildet. I

Wird nun Substrat zugegeben, so kommt es zu einer Anfärbung

der Zonen des Testpapierstreifens, an denen es zu einer

Antigen-Antikörper-Reaktion gekommen ist. Vergleichsstreifen

ermöglichen dann die Identifizierung der Antikörper aus dem

Blut des Getesteten. Als sicherer Nachweis für das Vorliegen

einer HlV-lnfektion gilt, wenn Antikörper gegen die

Virusproteine p24 und gp41 oder gegen p24 und gp120 gefunden

werden.

(Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

(Hrsg.): AIDS, Unterrichtsmaterialien für die gymnasiale

Oberstufe. Köln 1992, S.36 u. 66.)

Western Blot

Verfahren

1. Herstellung des Teststreifens

Abb.

3: Abklatschen, "Blotting"

Abb.

3: Abklatschen, "Blotting"

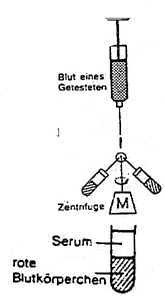

2. Blutaufbereitung

Abb.

4: Blutaufbereitung

Abb.

4: Blutaufbereitung

3. Testreaktion

Abb.

5: Testreaktion

Abb.

5: Testreaktion

4. Testergebnis

|

|

Abb. 6: Testergebnis: positiv

|

Quellen der Abbildungen 3 bis 6 bearbeitet aus:

- Biologie heute SII, Lehrerhandbuch für den

Sekundarbereich II, Bd.1,S.268, Hannover: Schroedel 1990

- Bundeszentrale f.gesundheitl.Aufklärung,Köln

1992,AIDS,Unterrichtsmaterialien für die gymnasiale

Oberstufe,S.66

Abb.

3: Abklatschen, "Blotting"

Abb.

3: Abklatschen, "Blotting" Abb.

5: Testreaktion

Abb.

5: Testreaktion