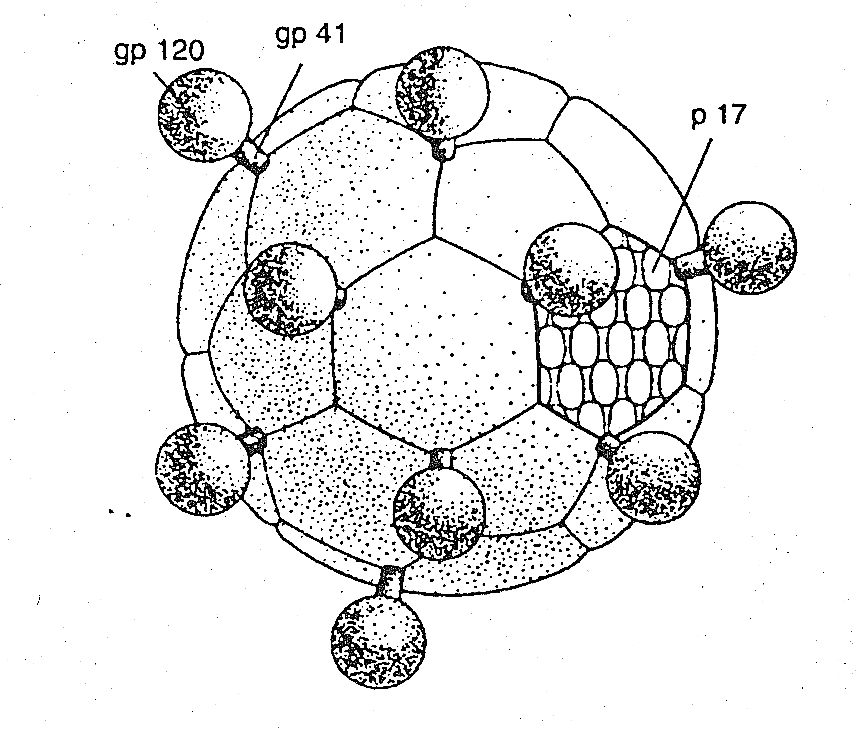

Schematischer Aufbau eines Hl-Virus mit gestielten Knöpfchen (aus den Glykoproteinen gp 41 und gp 120). Aufgeschnittene Stelle lässt das darunter liegende Matrixprotein sichtbar werden.

HIV kann grundsätzlich nur dann von einem Menschen auf einen anderen übertragen werden, wenn Körperflüssigkeiten eines Infizierten (Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit, Wundflüssigkeit; selten und in geringer Menge ist HIV auch im Speichel und in der Muttermilch gefunden worden) unmittelbar oder mittelbar in die Blut- oder Lymphbahn eines Nichtinfizierten gelangen. Es gilt als sicher, daß der hetero- und homosexuelle Geschlechtsverkehr für das Übertragungsrisiko die größte Rolle spielt. Vermutlich stets vorhandene Defekte der Genitalschleimhäute konnten dabei den Blut-zu-Blut-Kontakt ermöglichen. Daneben ist nicht auszuschließen, dass HIV auch über ,unverletzte'Schleimhäute in den Körper eindringen kann.

Ein anderer Infektionsweg wird durch die gemeinsame Benutzung von Spritzbestecken (,needle sharing') beim intravenösen Drogengebrauch eröffnet. Daneben kommt es bei 15 bis 30% der Kinder HlV-infizierter Mütter zu einer prä- oder perinatalen Übertragung des Virus, wohl auch über die Muttermilch.

Andere mögliche Übertragungswege, auch der über kontaminierte Faktor-VIII-Präparate zur Behandlung von Bluterkranken oder über Bluttransfusionen mit infiziertem Spenderblut spielen heute, bis auf ein äußerst geringes Restrisiko, bei uns keine Rolle mehr. In Ländern mit geringem medizinischen und hygienischen Standard, vor allem in afrikanischen Ländern, wo aus finanziellen Gründen Spritzen mehrfach benutzt und oft nicht hinreichend sterilisiert werden, stellen Bluttransfusionen und einfache Injektionen jedoch ein erhebliches Risiko dar.

In letzter Zeit wird über Einzelfälle berichtet, bei denen es wahrscheinlich durch oral-genitale Kontakte zur Übertragung von HIV gekommen ist. Solange die in der Literatur referierten Falle nicht restlos geklärt sind, was aus methodischen Gründen äußerst schwierig ist, ist zumindest bei oral-genitalen Sexualpraktiken Vorsicht geboten, wenn ein Partner infiziert ist.

Es kann nicht häufig genug betont werden, dass eine Infektion durch nichtsexuelle Sozialkontakte von Menschen, z.B. gemeinsame Benutzung von Essbestecken, gemeinsame Toilettenbenutzung, Händedruck und Küsse, praktisch ausgeschlossen ist. Selbst wenn ein Partner infiziert ist, geben Einschränkungen dieser Verhaltensweisen keinen Sinn. Für den Infizierten sind sie aus psychologischen Gründen sogar schädlich: Stress durch Isolierung von Partnern und Freunden führt möglicherweise bei ihm zur zusätzlichen Schwächung des Immunsystems mit der möglichen Folge des früheren Ausbruchs der Erkrankung.

Auch weil dies der Entwicklung einer angstbesetzten Sexualität bei Jugendlichen und Heranwachsenden entgegenwirken kann, sollte der Lehrer seinen Schülerinnen und Schülern nahebringen, dass die Gefahr, sich zu infizieren, für sie äußerst gering ist, wenn die oben beschriebenen Infektionswege beachtet und risikoreiche Verhaltensweisen gemieden werden.

Dazu gehört schließlich auch der Hinweis, dass bei "unklaren" Partnerschaftsverhältnissen die Verwendung von Kondomen immer angebracht ist. Kondome stellen - richtige Anwendung vorausgesetzt - einen sicheren Schutz solange dar, wie das Kondom während des Sexualkontaktes mechanisch intakt bleibt. Der Versuch, den Partner auszuforschen, ist demgegenüber kein geeignetes Mittel.

HIV ist rund wie ein Ball. Entfernt man seine äußere Hülle - sie besteht aus einer extrem dünnen, fettähnlichen Schicht (Phospholipidschicht), die das Virus von seiner Wirtszelle mitbringt -, so wird das Bauprinzip der Kugelhülle deutlich:

Fünf- oder sechseckige Eiweißmoleküle, sog. Matrixproteine, grenzen wie das "Patchwork" eines Fußballes aneinander. An den Ecken stehen gestielte "Knöpfchen" aus Glykoproteinen. Ihr Stiel ragt durch Lipidmembran und Proteinschicht ins Innere des Virus.

|

|

Schematischer Aufbau eines Hl-Virus mit gestielten Knöpfchen (aus den Glykoproteinen gp 41 und gp 120). Aufgeschnittene Stelle lässt das darunter liegende Matrixprotein sichtbar werden. |

Bei einem Sexualkontakt können Hl-Viren, vermutlich vorzugsweise über Mikroläsionen, d. h. kleinste unsichtbare Defekte der beteiligten Schleimhäute, in den Körper des Partners gelangen. Alle anderen Blut-zu-Blut-Kontakte, z.B. bei gemeinsamer Benutzung von Spritzen beim Drogenkonsum, die mit Blut kontaminiert sein können, kommen für eine Übertragung in Betracht.

Die Zielzellen von HIV, hauptsächlich T-Lymphozyten und Makrophagen, tragen auf ihrer Oberfläche Strukturen, die dem Hl-Virus als Bindungsstelle dienen. Nach der Anheftung des Virus fusioniert dessen Hülle mit der Membran der Zielzelle, setzt mit Hilfe eines Enzyms, das von HIV mitgebracht wird (Reverse Transkriptase), die Übersetzung seiner genetischen Information und deren Einbau in das Genom der Zielzelle in Gang. Diese macht sich nach kürzerer Zeit, zum Teil aber auch erst nach Jahren, daran, neue Hl-Viren zu produzieren und ins Blut zu entlassen. Bei der Ausknospung nehmen sie Zellmembrananteile der Wirtszelle mit. Diese stirbt in der Folge ab.

In Deutschland sind ca. 500 Kinder (unter 13 Jahren) HIV-infiziert, 110 an AIDS erkrankt. Weltweit sterben Tag fürTag rund 1.000 Kinder an AIDS. Eine Übertragung des HI-Virus von der infizierten Mutter auf ihr Kind kann im Mutterleib, während der Geburt und beim Stillen durch die Muttermilch stattfinden. Hierbei hängt das Infektionsrisiko des Kindes wahrscheinlich auch mit dem Gesundheitszustand der werdenden Mutter zusammen, d.h. eine schlechte Immunlage erhöht das Risiko. Auch vorzeitige Wehen und eine Frühgeburt führen zu einer deutlich höheren HIV-Übertragungsrate. Neueste wissenschaftliche Daten zur Mutter-Kind-Übertragung bringen jetzt gute Nachrichten für HIV-infizierte Frauen hierzulande: Das Übertragungsrisiko von der Mutter zum Kind konnte in den vergangenen Jahren drastisch reduziert werden. Lag das Übertragungsrisiko vor zehn Jahren noch bei 17,6 Prozent, so kann jetzt in mehr als 98 Prozent der Fälle eine Ansteckung des Neugeborenen mit dem Virus verhindert werden. Die Erfolge werden im wesentlichen durch zwei Maßnahmen erreicht: eine Entbindung durch Kaiserschnitt vor Einsetzen der Wehen und eine antivirale Behandlung der Schwangeren und des neugeborenen Kindes mit dem Medikament AZT. Aber selbst ohne AZT-Einnahme kann das Übertragungsrisiko - allein durch den Kaiserschnitt - von 17 auf 4,7 Prozent gesenkt werden.

Bei einem 'normalen', d.h. komplikationslosen, Schwangerschaftsverlauf einer infizierten Frau verordnen Ärzte im allgemeinen ab der 34. Woche AZT, bei Risikopatientinnen schon ab der 16. Woche. Als Risiko gilt eine schlechte Immunlage der werdenden Mutter und eine schnell fortschreitende Krankheit. Jedoch müssen HIV-positive Frauen nach heutigem Kenntnisstand während ihrer Schwangerschaft kein schnelleres Fortschreiten ihrer Infektion befürchten, d.h. der Krankheitsverlauf zeigt im Vergleich zu nichtschwangeren HIV-positiven Frauen keine Unterschiede.

Trotz der erfreulichen Entwicklung bleibt noch eine Reihe von Problemen. So ist in vielen Fällen die Infektion der Mutter zunächst unbekannt - bei ca. 28 Prozent der HIV-positiven Schwangeren wurde sie erst während der Schwangerschaft entdeckt. Es empfiehlt sich, möglichst vor einer Schwangerschaft einen HIV-Test vorzunehmen. Denn in der Schwangerschaft zu erfahren, dass sie HIV-positiv ist, ist für jede Frau ein furchtbarer Schock. Zu diesen Ängsten um die eigene Gesundheit und das eigene Leben kommt die Angst, dass sich das Ungeborene im Mutterleib oder während der Geburt anstecken könnte.

Während sich in Europa die Aussichten für infizierte Frauen bedeutend gebessert haben, bleibt die Situation in den armen Ländern Asiens und Afrikas unverändert kritisch: im südlichen Afrika wird das Virus in jedem dritten Fall von der infizierten Mutter auf das Kind übertragen. Für AZT fehlen die Gelder, für Kaiserschnitte die technischen und hygienischen Voraussetzungen.