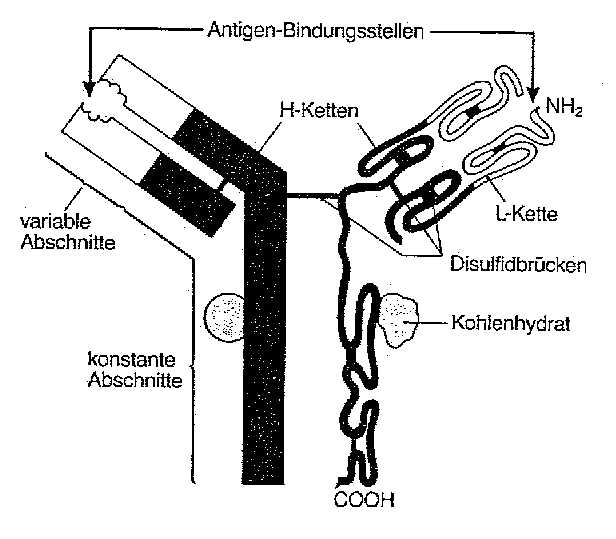

Struktur des Immunglobulins IgG. Links: Schema; rechts: Proteinstruktur

Wer einmal an Masern erkrankt war, ist zeitlebens gegen diese Krankheit immun. Die Immunität bezieht sich jedoch nicht auf andere Krankheiten. Seit fast einem Jahrhundert weiß man, daß die Immunität auf spezifischen Eiweißstoffen beruht, die der Körper während der Erkrankung gebildet hat. Man nennt diese Proteine Antikörper. Sie sind im Blutplasma gelöst oder an die Oberfläche von Lymphocyten gebunden.

Die Bildung von Antikörpern kann man experimentell beweisen: Einer Maus injiziert man Antigene, z.B. körperfremdes Protein. Nach einigen Wochen entnimmt man der Maus etwas Blut, trennt Blutzellen und Fibrin ab und versetzt das übrigbleibende Blutserum mit einer weiteren Portion der Antigenlösung. Es erfolgt eine Ausflockung der Antigene durch die im Blutplasma vorhandenen Antikörper.

|

|

Struktur des Immunglobulins IgG. Links: Schema; rechts: Proteinstruktur |

Antikörper gegen Masern unterscheiden sich von Antikörpern gegen andere Krankheitserreger nur in jeweils einem kleinen Abschnitt an den Enden der beiden kurzen Schenkel. Diese Molekülbereiche nennt man deshalb die variablen Abschnitte, während die konstanten Abschnitte bei allen Antikörpern gleich sind.

Die Antikörper des Typs Immunglobulin G sind so klein, daß sie über die Plazenta vom mütterlichen in den kindlichen Blutkreislauf übertreten können.So wird normalerweise das Ungeborene oder Neugeborene geschützt.

Unser Immunsystem identifiziert einen Krankheitserreger aufgrund von Oberflächenstrukturen, die spezifisch für diesen Erreger sind. Bakterienmembranen bzw. die Hüllen von Viren enthalten Polysaccharide oder Proteine, die vom Körper als "fremd" erkannt werden. Solche Makromoleküle, die Abwehrreaktionen auslösen, nennt man Antigene.

Als Antigene wirken demnach nicht die ganzen Viren oder Bakterien, sondern nur bestimmte Makromoleküle, oft sogar nur relativ kleine Regionen in diesen Makromolekülen, die man als antigene Determinanten bezeichnet. Viele Makromoleküle besitzen mehrere, unterschiedliche antigene Determinanten. Man nennt sie dann polyvalent.

Die Plasmazellen des Immunsystems des Körpers stellen also nicht nur einen Typ, sondern mehrere unterschiedliche Antikörpertypen gegen die einzelnen antigenen Determinanten (auch "Epitope" genannt) eines Krankheitserregers her.

|

|

(Abb.aus: Genetik und lmmunbiologie, Natura Lehrerband. Stuttgart: Klett 1997) |

Die variablen Abschnitte eines Antikörpers sind so gestaltet, daß sie wie Schlüssel und Schloß mit antigenen Determinanten zusammenpassen. So können z.B. die Oberflächenproteine eines Virus mit passenden Antikörpern besetzt werden. Das Virus kann daraufhin nicht mehr in eine Zelle eindringen, es ist unschädlich gemacht worden. Mit seinen beiden Bindungsstellen kann sich ein Antikörper auch zwischen zwei Viren oder Bakterien lagern. Dadurch entstehen vernetzte Komplexe, die von Freßzellen phagocytiert werden können.